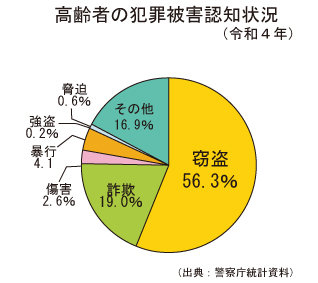

高齢者の被害件数を主な罰種別に見ると、窃盗が57.4%(前年60.5%)で最も多く、詐欺16.6%(前年13.8%)、傷害2.9%、暴行4.1%、強盗0.2%となっています。

また、高齢者が被害者となる割合の高い罪種について見ると、詐欺、殺人が、全刑法犯被害件数に占める高齢者の割合より高くなっています。

高齢者の被害に遭う割合の高い場所は、女性の殺人、強姦、暴行、傷害、脅迫、恐喝、窃盗犯、詐欺、強制わいせつは一戸建て住宅。 強盗、公然わいせつについては道路上です。

男性の殺人、脅迫、恐喝、窃盗および詐欺については一戸建て住宅。強盗、暴行、傷害、恐喝および公然わいせつについては道路上が多くなっています。国民の4人に1人が高齢者と、日本は世界でトップクラスの高齢化社会です。少子高齢化社会は、地域コミュニティの低下を招き、特に都市部においては「隣人の顔が見えない」というコミュニティの希薄な地域社会ができており、それが犯罪者にとって狙いやすい環境となっています。